1.

Vi sono momenti, nella vita, in cui la questione di sapere se si può pensare e vedere in modo diverso da quello in cui si pensa e si vede, è indispensabile per continuare a guardare o a riflettere.[1]

Da quando – ormai, molti anni fa – ho incontrato per la prima volta queste parole, scritte dal filosofo Michel Foucault, esse non hanno mai cessato di presentarsi alla mia mente ogni qual volta mi accinga a parlare in pubblico o a scrivere un testo destinato alla pubblicazione.

Esse risuonano in me come un monito a non lasciarmi irretire dalle – più o meno fondate – convinzioni intorno alle quali si è coagulato il mio percorso di vita; al contempo, esse hanno il potere di dispiegare dinnanzi a me l’indefinito territorio dell’ignoto, dell’inatteso, del possibile, l’unico nel quale ogni ricercatore degno di questo nome dovrebbe desiderare di inoltrarsi.

Vi invito dunque a non considerarmi un ‘esperto’ delle cose che andrò a dire, se non nel senso etimologico del termine: persona che parla di cose di cui ha fatto esperienza; che ha provato su di sé la validità di ciò che afferma.

Così mi rivolgerò a voi, dunque: come testimone di ciò che affermo, niente di più e niente di meno.

Ma qual è l’esperienza di cui parlerò? Di cosa sono – mi sento – testimone?

Per rispondere, prendo spunto dal “Vocabolario Treccani on line” in merito all’etimologia e al significato della parola ‘diario:

dïàrio s. m. [dal lat. diarium «vitto giornaliero» (usato di solito al plur., diaria –orum: v. diaria) e nel lat. tardo «registro giornaliero», der. di dies «giorno»]. – 1. a. Forma elementare di storia in cui gli avvenimenti sono registrati giorno per giorno. […] b. Nell’uso com., quaderno o sim. nel quale si annotano e si commentano giorno per giorno gli avvenimenti che si ritengono più importanti, e spec., se a carattere personale, le proprie vicende intellettuali e sentimentali, si esprimono pensieri, osservazioni e spesso confessioni intime e segrete; le annotazioni stesse che si fanno.

Da questa definizione emerge allora il senso possibile della mia testimonianza.

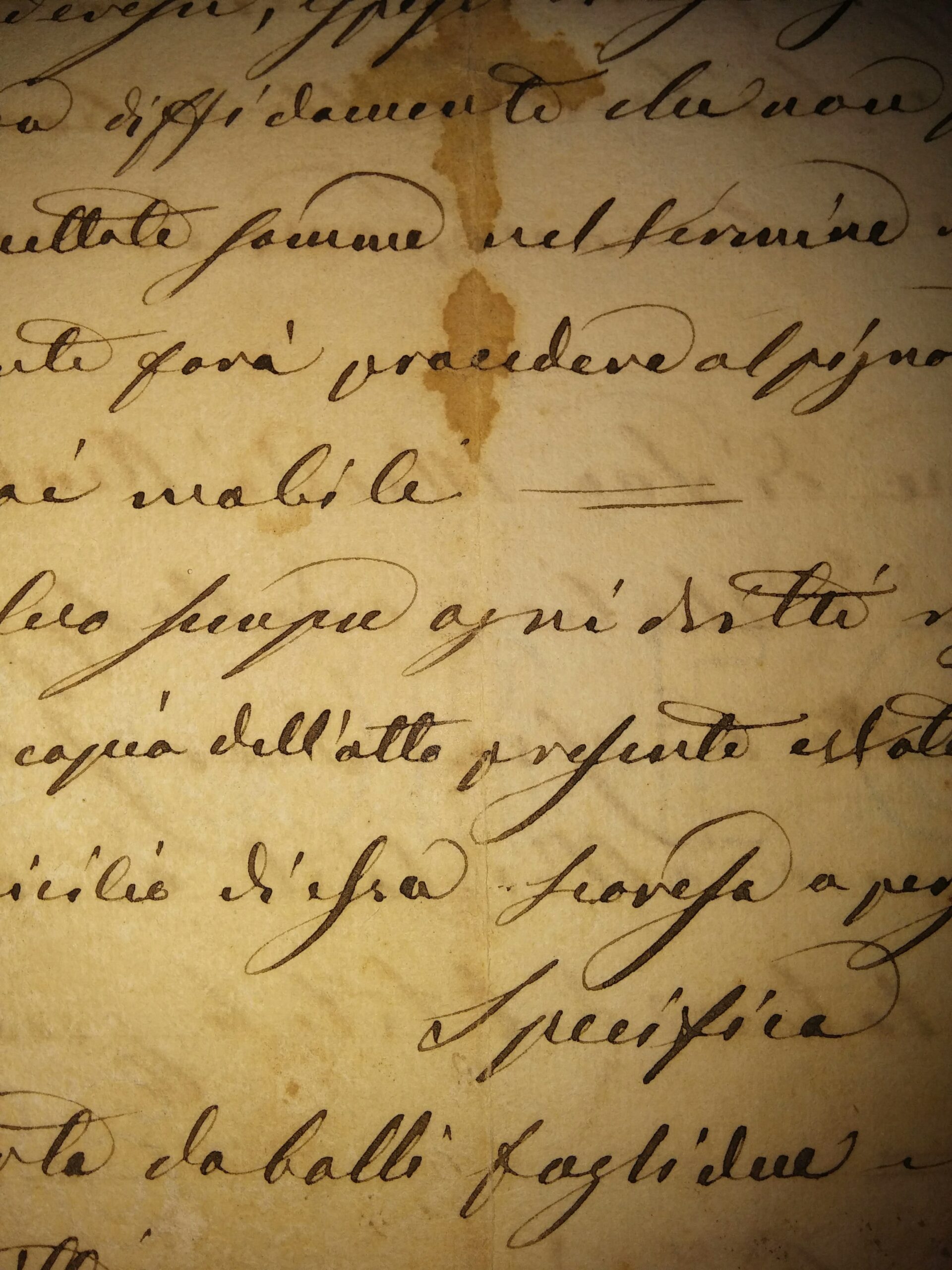

Per professione e per vocazione personale, io sono archeologo: sono, cioè, una persona che indaga la realtà materiale per cogliere ogni possibile segno lasciato in essa nel tempo da tutti coloro che – fosse anche solo per pochi istanti – hanno vissuto.

L’insieme di questi segni compone il mondo, da intendere come il diario universale dell’umanità, compilato da innumerevoli esseri umani con lo specialissimo pennino del proprio corpo: il più sincero, perché privo di intenzioni comunicative; il più ricco, perché carico di ogni possibile genere di tracce; il più difficile da interpretare, perché privo del gesto che accompagna e dà senso esplicito ad ogni porzione di realtà materiale manipolata da un essere umano.

Ecco allora configurarsi il genere di testimonianza che vorrei offrirvi: quella di un archeologo, un lettore specializzato nell’esegesi del diario del mondo.

2.

Resi espliciti questi presupposti, posso ora inoltrarmi nel mio discorso, provando a dipanare le implicazioni sottese al titolo di questo mio breve scritto: “Carpe diem. La scrittura diaristica come ricerca di sé”.

Che dice, questa frase, sulle intenzioni del testo a cui vi introduce?

Vediamo che ci dice la citazione, tratta da questa celebre poesia latina che riporto integralmente per restituire a queste due parole l’opportuna relazione col testo a cui appartengono:

Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi

finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios

temptaris numéros. Ut melius quicquid erit pati,

seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,

quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare

Tyrrhenum: sapias, vina liques et spatio brevi

spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida

aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.

“Non domandare, o Leuconoe (ché saperlo non è lecito), qual termine gli

dèi abbiano assegnato a me, quale a te; e non consultare le cabale

babilonesi. Quanto è meglio prendere in pace tutto quello che ha da venire!

Sia che Giove ci abbia concessi molti inverni, sia che l’ultimo sia questo, che

ora fiacca sugli opposti scogli il mare Tirreno, tu sii saggia. Filtra il vino da

bere e restringi in un ambito breve le lunghe speranze. Mentre noi

parliamo, sarà già sparita l’ora, invidiosa del nostro godere.

Cògli la giornata d’oggi e confida il meno possibile in quella di domani”.

Così recita l’undicesimo componimento del primo libro delle “Odi” del poeta latino Quinto Orazio Flacco, noto più semplicemente come Orazio, nato a Venosa l’8 dicembre del 65 a.C. e morto a Roma il 27 novembre dell’8 a.C.

Carpe diem: cogli la giornata d’oggi.

Ho scelto di citare questa esortazione perché mi pare essa sia un prezioso indizio di quale possibile senso possa assumere la scrittura di un diario per chi lo compila e per chi lo leggerà, in esplicita assonanza con la definizione di ‘diario’ che ho prima citato e che qui val la pena ripetere: “forma elementare di storia in cui gli avvenimenti sono registrati giorno per giorno; […] quaderno nel quale si annotano e si commentano giorno per giorno gli avvenimenti che si ritengono più importanti, e specialmente, se a carattere personale, le proprie vicende intellettuali e sentimentali, si esprimono pensieri, osservazioni e spesso confessioni intime e segrete”.

Questa definizione sembra sottintendere un’intenzione che governa la stesura di ogni genere di diario: la capacità della scrittura diaristica di ‘cogliere la giornata d’oggi’ e restituire così l’immediatezza del vissuto appena trascorso, conservandone la freschezza e l’aroma emotivo, nella convinzione, nel desiderio e nella speranza di ridurre quanto più possibile la portata delle distorsioni interpretative.

In realtà, non è difficile constatare quanto le cose vadano diversamente.

Come accade per la trascrizione mattutina dei sogni, quando, ancora – più o meno – scossi dalla vitale energia delle nostre peregrinazioni oniriche, tentiamo di tradurre in scrittura ‘immediata’ il sogno da cui siamo appena emersi, per sperimentare la frustrazione dell’evanescenza dei nostri ricordi, anche la scrittura di un diario è frutto di un serio e complesso processo interpretativo e traduttivo compiuto dal nostro sé inconscio – il vero ‘autore’ del testo diaristico – nei confronti di tutto ciò che abbiamo vissuto anche solo da un giorno, da un’ora, da un attimo appena.

Dobbiamo allora ricordare che nessun diario è capace di – forse, probabilmente, nemmeno concepito per – restituire la pienezza e la totalità di eventi, emozioni, sensazioni, sentimenti che concorrono a comporre la costellazione di realtà delle nostre esistenze.

Il diario presenta sempre e comunque un carattere inevitabilmente selettivo rispetto agli avvenimenti – esteriori e interiori – che pensiamo e sentiamo di aver vissuto.

Basta addentrarsi nella lettura di un’opera monumentale come l’“Ulisse” di James Joyce (998 pagine, in una delle più note traduzioni italiane, quella di Gianni Celati per Einaudi), in cui l’autore si cimenta nella narrazione minuziosa delle vicende che compongono una sola giornata di vita – il 16 giugno 1904 – del protagonista Leopold Bloom; oppure imbarcarsi con Marcel Proust per viaggiare “Alla ricerca del tempo perduto” (7 volumi, circa 3000 pagine), per scoprire che nessuna pignoleria, nessuna meticolosità, nessuna analiticità potrà restituirci un analogo fedele ed esaustivo del nostro vissuto.

Mi pare dunque doveroso porsi questi interrogativi:

- cosa desidera registrare chi si cimenta nella stesura di un diario?

- perché e per chi lo si scrive, un diario?

- quanto può essere rilevante tutto ciò che nel diario non troverà voce, rispetto alla corretta ricostruzione della ‘giornata d’oggi’ e alla comprensione dell’identità intima del/la protagonista delle vicende narrate nel diario?

3.

Troviamo una eloquente risposta a questi interrogativi nella poesia di Orazio.

Manifestamente convinto dell’inconsistenza di ogni possibile forma di previsione o di preveggenza del futuro, anche immediato, il poeta invita tutte e tutti noi – incarnati nella persona di Leuconoe – a “cogliere la giornata d’oggi e confidare il meno possibile in quella di domani”.

Ecco dunque quale funzione è possibile attribuisre alla stesura di un diario:

- registrare ciò che a noi pare necessario e sufficiente ricordare di noi stessi per poter allungare il passo con minor timore verso il prossimo sasso del guado della vita;

- rivolgere a noi stessi quei ricordi, fiduciosi di poter essere ancora in vita, domani, per poterli accogliere e magari condividere con chi amiamo e da cui desideriamo essere amati;

- affidare a quelle tracce, da noi stessi raccolte nella speranza di sottrarle all’oblio, la funzione di segno della nostra intera esistenza, testimonianza vitale anche del non detto e del non dicibile.

Il diario – ogni diario – è dunque una forma di archeologia esistenziale: cercando noi stessi nel nostro vissuto, elaboriamo una strategia per non arrenderci alla morte; ricordando la ‘giornata d’oggi’, affidiamo a noi stessi la funzione di guida per vivere con fiducia la ‘giornata di domani’; rievocando ciò che siamo stati ieri, confidiamo che sapremo continuare a vivere.

Un antidoto alla morte: questo vogliamo che sia, un diario.

[1] M. Foucault, “L’uso dei piaceri. Storia della sessualità 2”, Feltrinelli, Milano, 2000 (1984).

Roberto Sirigu (Cagliari 1965).

È archeologo.

Da molto prima di aver cominciato ad indagare il senso di questo termine e di praticare la professione che vi si associa.

Il suo lavoro consiste nello scavare la terra che compone il golem che chiamiamo mondo, generato dal tempo, per tentare di tradurlo in un discorso dotato di senso.

Lo fa in città, in campagna, nei musei, nelle scuole.

Non cerca. Trova”.

Facebook: Roberto Sirigu

Instagram: siriguroberto

Lascia un commento